一篇博文:一道寻找同类的冗长而复杂的搜索指令,指引有趣的人与事汇入你的收件箱

2022 年 10 月 6 日

我出生在 1989 年的夏天,大抵是最后一批见过那些闪烁的荧幕并不完全覆盖在每个人的心灵上的人。我目睹了那些电缆线,数据库和超链接逐渐入侵每个人的生活,和着我的成长一同。我忽地明悟,似乎很难将我心境的改变与互联网技术的演进剥离开来。

我的女儿出生于 2017 年,那一年,世界最大的经济体已在这个不断演进的网络所带来的张力下开始分崩离析。在向她解释这一切时,我告诉她,互联网就像一个外星智能。我们并不确切知晓它是什么;它刚刚降临,且来的只是第一艘飞船。我们正试图弄明白如何与它对话。第一代探索者们已经发现,通过特定的指尖运动,你可以让这些外星来客为你展示猫咪和衣物的图片,或告诉你世界正以何种方式走向崩溃。

在很漫长的一段日子里,我认为我已然知晓互联网的全貌。我可以用特定的节奏敲击键盘上特定的位置,像是在弹钢琴;之后屏幕会显示天气,或者是告诉我该读哪个版本的《伊利亚特》译本。然后派人跳上卡车,把书送到家门口的玫红色邮箱。比起屏幕,我更偏爱《伊利亚特》。

然而,在 2021 年末,在我的手指又一次在屏幕上翻飞之后,我于日出前恍惚醒来,发觉有些事情早已改变。

在每一个温和的良夜,四下寂静无声,田野挂上了洁白的霜,温暖的腐殖质上是猹在酣眠,盖着褐色的落叶被子。噤声!互联网在这种寂静中奔走重组。

我曾经写过一篇和「伊万·伊里奇与系统思维」有关的文章——我从未在这个主题门类下找到任何志同道合的人,杂志社甚至并不认为它值得得到一封婉拒。就在这时,互联网一跃成为了新的交流载体,我用键盘阐述这些小众的观点,又过了一阵子,感谢技术的进步,网络成为了新的思想碰撞的战场。

在我十五年的写作生涯中,从没有见过这样奇特的事:天南海北的人被网络这张无形的网拢在一起,讨论着同一个小众的观点,说真的,我从来没有幻想过做这种事。

我在管中窥见互联网社交运作机制的一斑。流量数据和读者的反馈让我知道我的文字如何在人们的眼前中漫游,也让我抓到了一丝似是而非的感觉。我并未完全理解,正如我觉得也没有人能通晓这一切。像是发现天外来物的科学家,我兴高采烈、半随机地按下了能找到的每一个按钮,只为了看看会发生什么。为此,一串串未知的舞蹈在我手下翻飞,像是古朴的战舞,只为了让我知道这样做会发生什么。

这台冰冷而神秘的机器似乎是这样运作的:

-

越小众,越精准的词语越能准确匹配与我志同道合的人。对我而言,很难做到这种仿若机械般的精准。为了普罗大众写作让我的遣词宽泛中正而平和,可我所欲却非是普罗大众:我想要一群特别的人,他们能在我探索一些难题的道路上助我一臂之力。我不知道这些人是谁,只知道他们一定存在。所以我的遣词将会是精准而优雅的,它必将以一种能找到这群人的方式出现,在必要时也可以筛掉旁的无关的人。

-

互联网上令人愉悦的部分,似是由人而非算法精心维护。如果我的文字想要在这片网络世界找到同行者,我就需要对信息的流动方式有一个大致的了解。大致如下:信息从网络边缘汇向中心,这是一股疾如风的信息洪流。在那之后,信息缓慢而坚定地重返边缘。

在余下部分,我将解释我观察到的这两个现象。

看起来,我是在讨论如何用写作建立更具意义的人际关系,我认为这是美好而重要的。可在这浮于表面的冰山一角后面,藏着一个更为宏大的目的:通过重塑人际关系,重塑你自己。形形色色的人路过你身边的世界,你筛下你所需要的句句箴言。在这种筛选中,你拥有了更多的能动性。

社交搜索指令的语法

人类的大脑会在其关心目光所及之外的地方时给予其奖赏——当我们更多地关注令人惊异的事情时,会得到兴奋。我们对世界的认知也在这种驱动下变得更加复杂。

在一开始,这轻而易举。我一岁的闺女在看到一只母鸡时激动地上蹿下跳,然而过了没俩月,那只老母鸡再也无法挑起我闺女的任何一点兴趣,哪怕它刨土啄食。我们需要更加强烈的刺激才能重拾同样的快感。为了重新捡起对母鸡的兴趣,你可以研究早期的母鸡如何在原始森林中活下去,抑或是对产蛋的生物学进行研讨。但更可能发生的是,你会去追寻更有趣的事情——远远超过一只老母鸡。无论如何,你的兴趣(译者按:这玩意不就是好奇心)会引领你走向复杂。这是一个精妙绝伦的算法:通过做有趣的事,对世界形成更复杂的理解。

可悲的是,这也可能将你引向一条结于存在主义的孤独和悲戚的阡陌。其原因在于,吸引你的那种特定复杂性,千人千面。我听闻,甚至有人钻研巴西足球运动员名字的内蕴。拥有日益复杂的个性化兴趣意味着,不务正业,玩物丧志。

(近朱者赤;近墨者黑。但是,对于我们而言,这些“朱墨”大多是小众博主、维基百科贡献者和德西德里乌斯·伊拉斯谟,所以收效甚微。)https://baike.baidu.com/item/%E5%BE%B7%E8%A5%BF%E5%BE%B7%E9%87%8C%E4%B9%8C%E6%96%AF%C2%B7%E4%BC%8A%E6%8B%89%E6%96%AF%E8%B0%9F/3392114#2

人们因不同的兴趣方向而感到孤独,向来如此。但互联网使其雪上加霜。过量的信息诱使你坠入兴趣之穴的深渊。互联网中百川入归墟。越深入,所见所得越难以与现实重合。这会带来无言的悲伤。你去看望你的父母,当他们问及你的生活,你只有两个选择:要么你说得云山雾罩,看着他们为你所兴奋而他们不甚了解的事物忧心忡忡;要么你只谈些鸡毛蒜皮,然后在深夜独自一人时偷偷啜泣。

我详述这一动态,原因有二。其一,你能够走出这个困境,如果这是你所希望的。方法就是在网上写作(或发布酷炫的软件、视频,或任何让你心动的事物——只要你公开创作)。其二,若你想走出困境,关键恰恰在于理解:高山流水很多,并非只有你难觅知音。

公开写作时,普遍观点认为文章应该写得通俗易懂。这是大众媒体的时代遗风。由于面向广大而多元的受众,文字有着简单、清晰的需求,同时还应避免行话、黑话、专有名词或是诸如此类的东西。某种意义上,清晰的写作是有价值的,因为清晰的写作源自清晰的思考。但内容非通俗易懂不可?单是为了让人们更易于理解你的论点,就要删掉题外话(译注:这里的题外话英文原意指的应当是一些圈内人才懂的电波性内容,因无合适词汇同时表达「和内容无关」以及「电波」两个含义故在此特注)和晦涩艰深的引理吗?从来如此,便对吗?

这与我们的原来目的背道而驰。一篇博文是一道搜索指令。你写作,是要找寻同好的聚集地;你写作,是让他们知道你的邮箱里需要什么样的内容。如果你循规蹈矩,你恰恰删去了能帮你找到同道中人的内容。这就像那回有人告诉作曲家莫顿·费尔德曼,他应该为「市井小民」创作。费尔德曼踱步,望向窗外,他看到了谁?杰克逊·波洛克。

为杰克逊·波洛克创作。

能与你深度对话的人,同你一样,早已被那些简单、清晰的事物惊艳过。他们需要更强的资讯才能兴奋起来。而这份「更强」,将是极度个性化的,无法仅用一张写作规则清单来概括。

那么,你该怎么做?

扪心自问:若在六个月前(或一周前,这取决于你的写作速度)读到什么,会使你一跃而起?如果你发现了某件让你欣喜若狂的事,你应该写下它。而且你无需将其降格简化,因为六个月前的你并不愚蠢,只是所知尚浅。你也应倾你所能,纸上纤微处铺陈森罗万象,页中笔墨间挥洒晨昏烟霞,因为这正是曾经的你渴望读到的。

六个月前,我正在思考大语言模型将如何影响我们的学习方式。若是读到《使用 GPT-3 增强人类学习》这篇文章,我定会从椅子上跳起来,跑去向约翰娜满心欢喜,连珠似地诉说;这便是我写下它的原因。

为使写作过程对我自己充满趣味,我将文章写得颇为冗长和细致。我喜欢不停留于抽象的空谈,而是用大量实例展示,且最好取自现实世界,因而我的文字略显杂乱。有些人觉得这种信息过载令人烦扰,我则不然。丰富卡片的数据能让我对一个领域建立起默会认知。于是我写了 3000 字去探讨如何通过提示工程让 GPT-3 的回答更真实,我在文中插入了一段长对话,一段是AI 诊断了约翰娜手痒的毛病;另一段探讨了城市如何影响创新;第三段则关于数字化时代的学徒制。我还让文章带上了一点文学性和辞藻堆砌,在撰写 AI 相关文章时,这是“不合时宜”的,至少,假如你想获得普通 LessWrong 读者的点赞,就不能这样做。但我并非普通的 LessWrong 读者;比起埃利泽·尤德科夫斯基,我更偏爱托马斯·伯恩哈德的激昂长篇。因此,我将文章写得恣意而张扬。

这并不是说我认为那是一篇伟大的文章;我是说,我会爱上它。这篇文章会回答我当时的大部分疑问,并赋予我一种关于语言模型的、全新的、更复杂的理解,我能借此对更晦涩的事物产生新的兴奋。而且因为互联网足够大,总是会有那么几千人与我感同身受——我与这些人深深共鸣着。

陌生的讯息叩响你收件箱的门扉,天南海北的陌路行者与你在相同的东西上兴奋不已。你开始抛出最隐秘的典故,而他们心领神会:「嗯,读过,大爱。」在我对这种事情习以为常之前,约翰娜问我发生了什么事情——因为我当时正在厨房中啜泣。

那是正滚落的归家的泪光。

就仿佛这还不够美妙——如今,这些人正源源不断地向我引荐关于语言模型、奶牛育种、昆体良(Marcus Fabius Quintilianus)、19 世纪词典、图形化操作界面……这些趣闻轶事,比我获取的输入,比我独自一人所能获取的更多、更好,其中许多来自明网之外的信源,比如一些开发者写信告诉我他们正在构建的工具和新的发现。

换言之,在某种尺度上,我痴迷着的东西拥有了自我成长的能力。我召唤出了一个能将我引向心之所向的氛围。

一道「搜索指令」,非是要一篇 5000 字的长篇大论才能生效(尽管互联网确实会对此慷慨解囊)。任何,在过去某个时刻对你有用的东西,都可以成为「搜索指令」。阿列克谢·古泽伊会制作清单,其中半数由引文构成,这些清单极其有用,并成为重塑他社交网络的关键,使他得以创办 New Science。多数优秀的 Twitter 账户亦如是。

传播

如果你遵循上述建议,你的文章很可能将无人问津。

幸运的是,沧海一粟,只要你能寻及他们,便绰绰有余。

你如何做到?

拥有大量粉丝的博主遥不可及,而互联网的余下部分似乎是模糊不清的混沌。

我对传播模式的起初设想是:大概我找不到任何读者。哪怕有了读者,他们也仅是像我一样的无名之辈。或许随着我找到更多同类,我的等级会提升,从而能与拥有更大关注度的人建立联系。这感觉就像在公司里爬权利的阶梯。可事实,并非如此。

互联网的社会结构是河水似的流淌。

拥有海量关注者的人,比如萨姆·哈里斯,如同注入墨西哥湾的密西西比河口一般,拥有数以百万计的支流。他密切关注的人或许有几百位,而这些人又各自倾听着几百人的声音——百川入归墟。信息在互联网上传播的方式,是沿着这水系的层级逆流而上,从网络较小的人流向网络较大的人,然后再通过较大的网络顺流而下。想要“走陆路”,从一条支流跨到另一条,远比先逆流而上再顺流而下要困难得多。

这一动态在 Twitter 上更易察觉,因为每当有人点赞或转发你的内容,你都会收到通知(相比之下,博客的流量数据则更为模糊)。当我将本文的标题作为一条推文进行尝试——一种原始的 A/B 测试——我得以绘制出这一动态。

这并非一条病毒式推文。在 Twitter 的水系中,我只是一条小小的支流(我当时约有 100 名关注者)。但我的一些关注者是体量稍大的支流。我猜他们找到我,是因为我给他们的推文写了他们颇为欣赏的回复。其中两位,Stian Håklev 和 Tom Critchlow,对这条推文产生了共鸣,便转发了它。另有几位点了赞,这也是一种引荐推文的方式(尽管其效力弱于转发)。

接着,一些体量又大一个数量级的账户也转发了它,因为他们关注了 Stian 和 Tom,从而看到了这条推文。信息由此沿水系层级逆流。只花了一两个小时,这条推文便抵达了它所能触及的最大账户(拥有 8.4 万关注者的 Tiago Forte 转发了它,而拥有 68.1 万关注者的 Balaji Srinavasan 则通过点赞引荐了它)。然而较小的账户花了更长的时间才看到。信息向上游急速富集,再向下游缓缓漫开。大账户之所以大,非是无缘无故,至少部分原因在于他们花费了更多时间引荐信息。

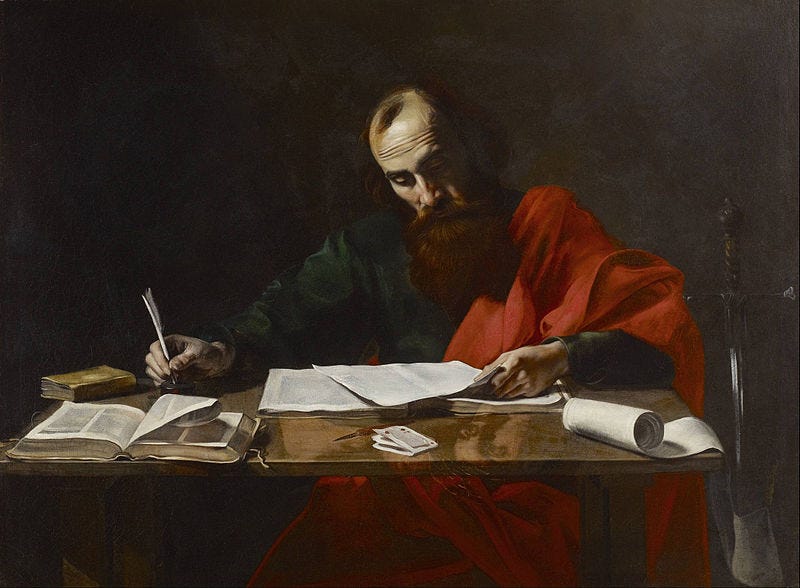

(顺便一提,这正是在邮政系统建立前人们寄信的方式。在 17 世纪,如果你是一位想给另一位知识分子寄信的学者,你会将信寄给某个能将其转交给马兰·梅森的人——因为梅森认识所有圈内人,能找到人帮你联系上你想找的人。这是我从 Visa 的一条推文中得知的,他堪称现代版的梅森。)

我们的方法论结论是:找到你认为最接近的那类人,给他们发送你所写的内容。一个 Subreddit 是个不错的起点。通过优质的互动回复,在 Twitter 上结识有趣的人。你只要将你的文章发布在那里,使他们有机会看到。偶尔——这在初期更为有效——我会直接将文章发给某些人,通过私信或电子邮件。我曾将《在线学徒制》一文发给何塞·林孔,主要为了给我对他一篇文章的几点评论提供背景。他没有回复,却转发了那篇文章,这为我带来了几位有趣的同道者。事实证明,若你写了连你自己都惊叹的会心之趣,那么你所欣赏的人们很可能也会觉得它妙,并在你给予机会时将其传递出去。

当你开始引荐信息、发布博文,人脉水涨船高。有价值的信息会开始向你汇集,你自身变成一个小小的枢纽。这将使你能够收集、甄选信息并将其再次引荐出去,让更多的人与你建立联系,形成一个飞轮,助你完成日益有益和出色的工作。我尤其享受与聪明人的唇枪舌战;并且之后会邀请他们来评论我即将发表的草稿。

你也可以将文章发布到 Subreddit 和论坛上,比如 LessWrong 或 SlateStarCodex subreddit,它们就像互联网上的知识分子咖啡馆。将你的文章贴在那里,起步阶段便很容易找到社群,使你不必空谷呐喊。更重要的是,许多人会经过这些咖啡馆,如果他们是你的同类,他们便能帮助你在原子化联结的隐秘网络中传播你的作品,为你开启互联网上的某些隐秘大门。我初期非常依赖论坛,通过这种方式获得了最初的一百来位订阅者。但随着我自己的人脉网络逐渐形成,它们的重要性已不如前。如今,我只需将文章通过邮件发送给订阅者,再发几条推文,就能实现更精准的传播。但我仍心怀感激,尤其是对 LessWrong,它为我提供了一位编辑,帮助我检查语法和核实事实。

顺便说一句,你会告别论坛的原因在于,它们是他人写下的搜索指令。LessWrong 的诞生,便是源于埃利泽·尤德科夫斯基和罗宾·汉森在 Overcoming Bias 网站上写下的一系列异常强大的搜索指令,那些博文的力量如此磅礴,使得它们所创造的网络在创始节点离去后,依然存活。

这便是网络写作的极致——呼唤一种新的文化。

若我们稍稍眯起眼,甚至可以说,互联网本身亦是如此诞生的。1963 年,J. C. R. Licklider 写下了一份关于「星际计算机网络」的备忘录,那道搜索指令是如此强大,竟召唤来了外星人。

如今的我们都活在他的这道搜索指令里。

致以温暖的问候,

Henrik